親族とはどこまでか 血族、姻族の違いを考察(in 岡山)

A子さん

親族ってよく聞くけど、どこまでの人を親族というの?

にしこり

親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

親等(しんとう)や姻族(いんぞく)を中心に親族について解説していきます。

親族とは?

親族という言葉をよく聞きますが、親族とは何でしょうか?

- 6親等内の血族

- 配偶者

- 3親等内の姻族

上記の者を親族といいます。

配偶者は結婚相手のことですし、血族は、おおよそ血の繋がった人同士と考えていいです。

これから、親等(しんとう)の数え方と姻族(いんぞく)を中心に説明していきます。

親族の理解が深まりますよ。

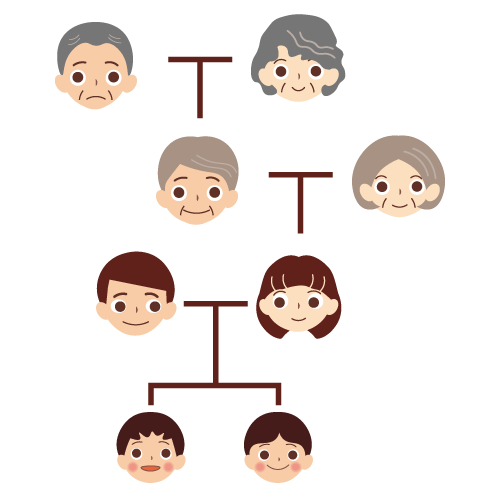

親等(しんとう)は数字が小さければ、小さいほど、本人との関係が近くなる

下記の図は血族の親等を示した図です。

.png)

1親等(緑色)

「本人」と「父、母」との関係

「本人」と「子」との関係

2親等(青色)

「本人」と「祖父、祖母」との関係

「本人」と「兄弟姉妹」との関係

「本人」と「孫」との関係

3親等(赤紫色)

「本人」と「曽祖父、曽祖母」との関係

「本人」と「叔父、叔母」との関係

「本人」と「甥、姪」との関係

「本人」と「曽孫(ひまご)」との関係

4親等(黄色)

「本人」と「従兄弟、従姉妹」との関係

「本人」と「玄孫(やしゃご)」との関係

親等(しんとう)は数字が小さければ、小さいほど、本人との関係が近くなるのがわかります。

直系の親等の数え方

直系は、縦に一直線につながった系統なので、親等を数えるのは簡単です。

両親は1つ世代をさかのぼるので、1親等

祖父母は2つ世代をさかのぶるので、2親等

曽祖父母は3つ世代をさかのぶるので、3親等

子は1つ世代をさがるので、1親等

孫は2つ世代をさがるので、2親等

曽孫(ひまご)は3つ世代をさがるので、3親等

傍系の親等の数え方

傍系(ぼうけい)は同じ祖先から横に別れた系統です。

- 兄弟姉妹、甥、姪

親から横に分かれます。 - 叔父、叔母、従兄弟、従姉妹

祖父母から横に別れます。

傍系の親等の計算の仕方を具体的にみていきましょう。

兄弟姉妹の親等の計算

同じ祖先(親)にさかのぼることによって親等は+1、そこから兄弟姉妹にさがることによって親等は+1なので、兄弟姉妹は、2親等になります。

甥、姪の親等の計算

2親等である兄弟姉妹から、1つさがるので、甥、姪は3親等になります。

叔父、叔母の親等の計算方法

同じ祖先(祖父母)にさかのぼることによって親等は+2、そこから叔父、叔母にさがることによって親等は+1なので、叔父、叔母は、3親等になります。

従兄弟、従姉妹の親等の計算

3親等である叔父、叔母から、1つさがるので、従兄弟、従姉妹は4親等になります。

直系は、単に世代の数を数えればよく、傍系であれば、同じ祖先までの世代数とそこから対象者までさがる世代を足せば親等は計算できます。

上記の考え方を応用すれば4親等、5親等、6親等と計算することは可能です。

血族と姻族

ほとんどの血族は、血が繋がっている者同士ですが、血が繋がっていなくも血族になる場合があります。

血がつながっていなくても血族になる場合

養子縁組をすれば、生理的に血がつながっていなくても、「養親」と「養子」は法律上血族になります。

また「養子」と「養親の血族」も法律上血族になります。

生理的に血が繋がっている人同士を自然血族というのに対して、養子縁組をして法律上血族になった人同士を法定血族といいます。

ちなみに、養子縁組しても、「養子」と「実親」との血族関係は継続したままです。

にしこり

生理的に血がつながっていても、法律上、血族関係が切れてしまう場合があります。

それは、特別養子縁組です。

特別養子縁組をすると、「特別養子」と「実親」との血族関係は切れます。

姻族とは

.png)

姻族は、2種類あります。

・配偶者の血族(上記の図の赤枠)

・血族の配偶者(上記の図の青枠)

いずれの場合は、婚姻によって姻族関係が生じます。

親族の範囲は、3親等内の姻族なので、従兄弟、従姉妹の配偶者は親族に該当しません。

A子さん

従兄弟、従姉妹は4親等の血族だからね

血族と姻族の決定的な違い

血族と姻族の決定的な違いがあります。

それは、血族は相続人になりますが、姻族は相続人にならないです。

例1 義理の親子の場合

「長男の父」と長男夫婦が同居していましたが、長男が死亡した場合をみてみましょう。

長男の死亡後、「長男の妻」は、何十年も、「長男の父」の身の回りのお世話を熱心にしたとしても、「長男の父」の相続について、「長男の妻」は相続人になることはありません。

なぜなら「長男の父」からみて、「長男の妻」は、姻族(血族の配偶者)だからです。

もし、「長男の兄弟姉妹」が、自宅を相続してしまった場合、「長男の妻」は、家を追い出されてしまうかもしれません。

例2 連れ子の場合

子連れの女性が、ある男性と結婚し夫婦になりました。

その後に夫が亡くなった場合は、連れ子は、相続人になることはありません。

なぜなら夫からみて、妻の連れ子は、姻族(配偶者の血族)だからです。

もし、夫に前妻との間に子どもがいれば、後妻(子連れの女性)は、「前妻の子」と夫の遺産分けについて話し合わなければなりません。

遺言がなければ、夫の相続は一筋縄でいかないことが予想されます。

・親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族

・姻族は、決して相続人になることはない

最後まで読んでいただきありがとうございました。