遺留分の制度とは何? 兄弟姉妹に遺留分はない(in 岡山)

A子さん

遺留分の制度とは何?

にしこり

一定の相続人に一定割合の遺産を与えるための仕組みです。

遺留分により、相続人の生活を保障し、相続人が生活保護など国の支援に頼らなくてもよくする役割があります。

遺留分の制度

遺留分の制度とは一定の相続人に一定割合の遺産を与えるための仕組みです。

一定割合とは、自分の法定相続分の半分です。

にしこり

遺留分は、原則、法定相続分の半分ですが、直系尊属のみが相続人である場合は、法定相続分の3分の1です。

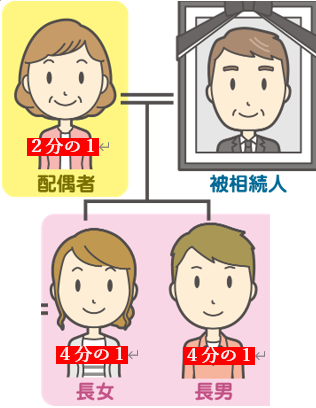

相続人が配偶者、長男、長女の場合の法定相続分は、

・配偶者は2分の1

・長男は4分の1

・長女は4分の1

なので(子どもがいる場合の相続分についてはこちらを参照)、

被相続人が全財産を他人に遺贈した場合、

・配偶者は4分の1(法定相続分2分の1の半分)

・長男は8分の1(法定相続分4分の1の半分)

・長女は8分の1(法定相続分4分の1の半分)

遺留分として主張することができます。

例えば、全財産が8000万円だった場合、

・配偶者は2000万円(=8000万円×4分の1)

・長男は1000万円(=8000万円×8分の1)

・長女は1000万円(=8000万円×8分の1)

遺留分として主張することができます。

兄弟姉妹に遺留分がない

遺留分のある相続人は、

・配偶者

・直系卑属※

・直系尊属※

です。

※直系卑属は、子どもや孫などの下の世代

※直系尊属は、親や祖父母など上の世代です。

兄弟姉妹には、遺留分がありません。

民法は子どもが、親の財産をあてにしたり、逆に親が子どもの財産をあてにすることは許容していますが、兄弟姉妹の財産まであてにすることは許容していません。

遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分に影響はない

遺留分は放棄することが可能です。

にしこり

被相続人が亡くなる前は、家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、被相続人が亡くなった後は、自由に放棄することが可能です。

もし、長男が遺留分を放棄したとしても、配偶者、長女の遺留分が増えることはありません。

相続放棄すると、他の相続人の遺留分に影響がでる

もし、長男が遺留分の放棄ではなく、相続放棄をした場合は、長男は、はじめから相続人ではなかったことになるので、

配偶者、長女の場合の法定相続分は、

・配偶者は2分の1

・長女は2分の1

となり、配偶者、長女の遺留分は、

・配偶者は4分の1(法定相続分2分の1の半分)

・長女は4分の1(法定相続分2分の1の半分)

となり、長女の遺留分は増えます。(配偶者の遺留分は変化なし。)

- 兄弟姉妹に遺留分はない

- 遺留分は法定相続分の半分(ただし、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)

- 遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分に影響はない

最後まで読んでいただきありがとうございました。