相続人が配偶者と子どもの場合『配偶者の相続分は2分の1』というルールをもとに、子どもが相続人の場合の法定相続分を具体的にみていきましょう。

無料相談のご予約はこちらから

相続人の範囲と法定相続分 基本的なルールを確認しよう

相続人が複数いる場合、故人の財産をどう分けるか?

相続人が複数いる場合、故人の財産が相続人の財産になるまでの過程をみていきましょう。

故人の財産は、法定相続分で相続人の共有になる

相続人が複数いる場合、故人の財産は相続人の共有になります。

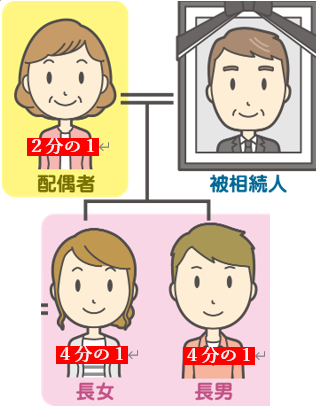

例えば、相続人が配偶者、長男、長女だった場合、

故人の財産は、配偶者2分の1、長男4分の1、長女4分の1の割合で共有になります。

上記の割合を法定相続分といい、その割合は、民法で決められています。

相続人全員で話し合って故人の財産の分け方を決める

『相続人の共有になっている故人の財産』を相続人全員で話し合って、具体的に分け方を決めます。

例えば、配偶者は自宅、長男は預貯金、長女は株というように具体的な分け方を決めます。

どのように、故人の財産を分けるかは相続人の自由です。

相続人全員が納得すれば、法定相続分どおりに分ける必要はありません。

しかし、話し合いがすんなりと決まらないこともあります。

その場合、法定相続分が重要な役割を果たします。

各々の相続人が、法定相続分(自分がどれくらいもらえるか)をきちんと把握して話し合いをすることが大切です。

民法で決められた相続人の範囲、法定相続分

故人の財産を分けるにあたり、誰が相続人なのかをきちんと理解することは大事です。

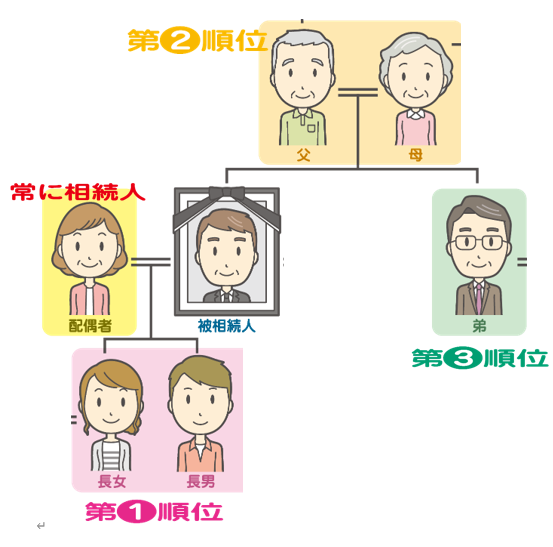

配偶者は常に相続人

配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫)は常に相続人です。

相続人になる順位

- 子ども

- 親

- 兄弟姉妹

亡くなったときに、子どもがいなければ、親(第2順位)が相続人になります。

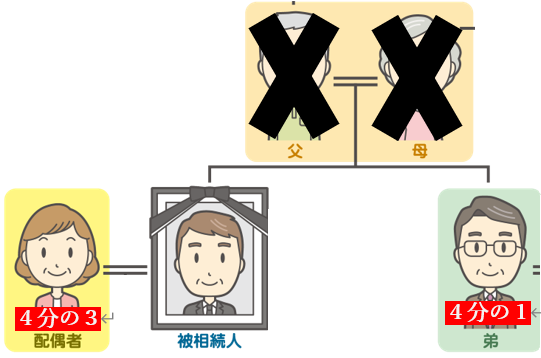

亡くなったときに、子どもと親がいなければ、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。

法定相続分

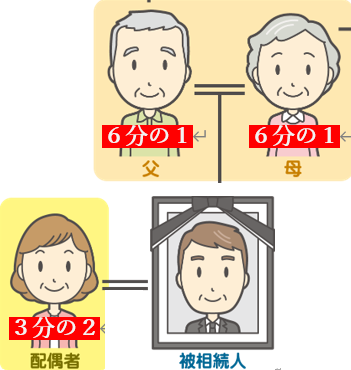

配偶者の相続分は、誰が相続人になるかによって異なります。

配偶者との関係が遠くなればなるほど、配偶者の相続分は増えます。